Меня зовут Аня, мне двадцать восемь. Я до сих пор помню тот день так, словно он был вчера. День, когда тело ниже пояса превратилось в чужое. День, когда мой брат Серёжа стоял надо мной и смеялся над своим «розыгрышем», пока я лежала на бетоне, не в силах пошевелиться. День, когда отец заорал: «Встань и пройдись. Хватит истерить». А мать обвинила меня в том, что я испортила Серёже день рождения. Они ещё не знали, что их нежелание поверить моей боли очень скоро сделает из них фигурантов уголовного дела.

Если вы когда-нибудь сталкивались с тем, что ваши страдания игнорируют именно те люди, которые должны заботиться больше всех, напишите, откуда вы меня смотрите, поставьте лайк, подпишитесь и досмотрите историю о том дне, когда предательство моей семьи навсегда изменило мою жизнь.

Расти в семье Матвеевых было всё равно что ходить по тонкому льду. Снаружи мы казались почти идеальной картинкой. Уютный дом в подмосковном коттеджном посёлке, отец — успешный бухгалтер в крупной компании, мать — образцовая хозяйка, двое детей-отличников. Но внешний лоск обманчив.

Отец, Дмитрий Матвеев, — под метр девяносто, холодная, сдержанная глыба. Он был уверен: проявлять эмоции — слабость. Его самого воспитал военный отец, который твердил, что боль — это «слабость, покидающая тело». К сожалению, эти токсичные идеи он передал и нам, особенно своему первенцу — Серёже.

«Аня, тебе надо быть сильнее», — это была его мантра всё моё детство. Не важно, содрала ли я коленку, переживала ли первую любовь или реально болела — реакция всегда была одна: преуменьшить, отмахнуться, приказать «перестать ныть».

Мать, Лена, была ненамного лучше. Иногда в ней проскальзывали проблески нежности, но её главная верность всегда принадлежала отцу и сыну. Вечная тревога за «семейный имидж» мешала ей признать любой конфликт. Если признание моей боли грозило нарушить хрупкое равновесие в доме, она каждый раз выбирала отрицание.

— Твой брат никогда бы из-за такой ерунды не жаловался, — говорила она, сравнивая меня с Серёжей так, что эти слова ранили сильнее любого ушиба.

Серёжа, старше меня на три года, с самого детства был «золотым мальчиком». В глазах родителей он не ошибался никогда. Спортивный, обаятельный и очень умеющий манипулировать, он быстро понял: пока он сохраняет перед родителями образ идеального сына, ему сойдёт с рук всё.

Я отлично помню, как мне было семь, а ему десять. Он толкнул меня с велосипеда так, что я сломала руку. Когда я в слезах пришла к родителям, Серёжа уверял, что я сама упала, потому что «криворукая». Они поверили ему без единого вопроса. В больнице отец читал мне лекцию о внимательности, а мать переживала только о том, сколько выйдет лечение. Никому в голову не пришло, что Серёжа может врать.

Этот сценарий повторялся снова и снова — в детстве, в подростковом возрасте, потом во взрослой жизни. Серёжа устраивал «шутки», которые давно перешли грань жестокости, а родители либо закрывали глаза, либо обвиняли меня, что я его «провоцирую».

Когда мне было двенадцать, он запер меня в подвале на несколько часов во время грозы, хотя прекрасно знал, что я панически боюсь темноты. Когда я выбралась и рассказала родителям, они заявили, что я всё выдумала ради внимания.

В шестнадцать он испортил мой научный проект за ночь до сдачи — просто разобрал и выкинул часть деталей. Я провалила задание. Когда пожаловалась, родители сказали, что надо было «не оставлять всё на последний момент» и быть ответственнее.

К моменту, когда я повзрослела, у меня было одно спасение — дистанция. Восемнадцать лет — и я уехала учиться в другой город, возвращаясь только на крупные праздники. Я устроилась учительницей начальных классов, нашла друзей, которые действительно обо мне заботились, и начала терапию, пытаясь хоть как-то залатать дыры после детства в нашей семье.

Но порвать с семьёй совсем сложно. Сколько бы я ни выстраивала границы, чувство вины и «дочерний долг» всё равно периодически тянули меня обратно. Поэтому, когда мать позвонила и с нажимом потребовала приехать на 31-й день рождения Серёжи, я с неохотой, но согласилась.

Мы не виделись уже полгода, и часть меня наивно надеялась, что время и расстояние хоть немного изменили наши отношения.

— Ему будет так приятно, если ты придёшь, — сладким голосом уверяла мать, хотя я прекрасно понимала: Серёже всё равно. — Устроим шашлыки во дворе, отец космических денег вбухал в новый настил у бассейна. Все будут.

Под «все» она имела в виду, конечно, друзей Серёжи — таких же громких и самодовольных. Мысль провести с ними день вызывала у меня отвращение. Но оправдания закончились.

— Ладно, приеду, — ответила я, уже жалея о сказанном.

— И оденься прилично, пожалуйста. Ты знаешь, как для отца важно, чтобы всё выглядело как надо.

Эти слова задели так, как и планировалось. Мать знала, что в последнее время я перешла на более свободный стиль: вместо «правильных» нарядов, которые нравились им, стала носить то, в чём мне комфортно. Маленький жест протеста, но в семье Матвеевых даже крошечное несоответствие ожиданиям считалось чуть ли не бунтом.

Положив трубку, я мысленно готовилась к предстоящему дню. План был простой: прийти, пообщаться пару часов поверхностно, вручить Серёже нейтральную открытку с деньгами и уехать при первой же возможности. Один неприятный день ради нескольких месяцев тишины.

Я и представить не могла, что этот день рождения станет последним, когда я ходила сама. Что привычная семейная жестокость, к которой я вроде бы привыкла, перейдёт черту невозврата. Что родительское «не верим твоей боли» из эмоциональной жестокости превратится в уголовную халатность.

Я собрала небольшую сумку, заранее забронировала номер в недорогой гостинице неподалёку — ночевать в своей старой комнате я не хотела принципиально. Даже такая мелочь напоминала: я больше не живу в этом доме и не обязана подчиняться их правилам. Выбрала компромиссный наряд — тёмные джинсы, синюю блузку и удобные балетки. Достаточно «прилично» для отца, но всё ещё похоже на меня.

Дорога заняла около двух часов. Всё это время я прокручивала в голове советы психолога: дышать глубже, заранее продумать границы, помнить, что я взрослый человек и могу уйти в любой момент, если станет слишком тяжело.

Но никакая терапия не могла подготовить меня к тому, что ждало меня на этом празднике. Ни одна дыхательная практика не смогла бы отменить катастрофу, ни заглушить будущие шрамы — и физические, и эмоциональные.

Я подъехала к дому ровно к двум, к официальному началу праздника. Это был сознательный расчёт: чем больше людей уже будет, тем легче раствориться в толпе и меньше общаться с роднёй напрямую.

Двор был забит машинами — в основном дорогие кроссоверы и спортивные купе друзей Серёжи. Я сразу узнала красную «БМВ» его лучшего дружка Толяна, который с детства помогал ему в «подколах» надо мной.

Мать открыла дверь с дежурной улыбкой и оценочным взглядом, который сообщил: наряд кое-как, но сойдёт.

— Аня, ну наконец-то. Все во дворе. Серёжа как раз подарки открыл.

Разумеется, дарили всё без меня. Тонкий, но привычный сигнал: моё присутствие не обязательно, я — приложение.

В гостиной на диване лежали коробки и пакеты — фирменная одежда, техника, новый набор клюшек для гольфа. На одном из пакетов я заметила ключи от какой-то машины.

— Мы купили ему тот гидроцикл, о котором он мечтал, — с гордостью сообщила мать, показывая на фотографию водного мотоцикла, приколотую к огромной коробке. — Отец заказал, через неделю привезут.

Я кивнула, чувствуя привычный укол несправедливости. На мой тридцатый день рождения полгода назад они прислали подарочную карту в обычный торговый центр. Контраст не был для меня новостью, но от этого не становилось менее больно.

Я положила свою скромную открытку с двумястами рублями на стол к остальным и пошла вслед за матерью во двор.

Картина была вполне ожидаемой. Человек тридцать, в основном мужчины чуть старше тридцати, пиво, громкий смех, кто-то сидит у бассейна, кто-то жарит мясо. Отец у мангала в своём элементе: уверенные движения, образ хозяина жизни и эталонного «главы семейства».

Серёжа стоял у бассейна в центре собственной «сцены», окружённый компанией. В одной руке банка пива, другой он яростно жестикулировал, явно рассказывая очередную историю о том, какой он крутой. Он заметно располнел с последней встречи — живот, одутловатое лицо, следы бесконечных пьянок и полного отсутствия спорта.

Увидев меня, он оторвался от компании и подошёл с натянутой, демонстративной радостью.

— Сестрёнка всё-таки соизволила прийти, — протянул он.

Слова звучали вроде бы дружелюбно, но взгляд был холодным, насмешливым. Он обнял меня слишком крепко, слишком демонстративно — как всегда, превращая обычные объятия в способ показать, кто «главный».

— С днём рождения, Серёжа, — ответила я, вывернувшись. — Красиво у вас тут.

— Отец вбухал в этот настил целое состояние, — довольно сказал он, кивнув на деревянную площадку вокруг бассейна. — Экзотическая древесина, спецпокрытие. Тысяч на двести потянуло.

В воздухе повисло знакомое невысказанное сравнение. На Серёжу деньги есть всегда. На меня — по остаточному принципу.

Я отошла за стаканом воды — алкоголь пить не собиралась. Опыт подсказал: рядом с семьёй трезвая голова — вопрос выживания.

Почти час мне удавалось держаться в стороне, разговаривая с парой жён и подруг друзей Серёжи. Мы, похоже, были единственными в трезвом уме и скоро негласно сплотились в клуб тех, кого эта шумная компания откровенно раздражает.

Но чем дальше, тем громче становились мужики. Пиво лилось рекой, и их разговоры всё чаще сводились к «весёлым» воспоминаниям из юности, где главным элементом было чьё-то унижение.

И, конечно, в какой-то момент тема сменилась на меня.

— Помните, как мы убедили Аню, что соседская собака бешеная? — гаркнул Серёжа так, чтобы все слышали. — Она неделю из дома боялась выходить.

Друзья заржали. Я почувствовала, как лицо вспыхнуло от стыда и злости. Тогда мне было восемь, а им — по одиннадцать. Они рассказывали, что дружелюбный лабрадор из соседнего дома болен бешенством и может в любой момент на меня наброситься. Ночами мне снились кошмары.

— А как мы ей шампунь на крем для депиляции поменяли, помните? — подключился Толян, хлопая себя по колену от смеха.

Это было в четырнадцать. Я ходила в шапках и косынках, пока волосы отрастали клочками. Родители сказали, что «не надо так драматизировать».

Я глубоко вдохнула и начала собираться. Терпения больше не осталось, и никакие семейные обязательства не стоили того, чтобы дальше терпеть подобное.

Но стоило мне повернуться к дому, как Серёжа оказался передо мной.

— Ты куда собралась? Праздник только начинается, — ухмыльнулся он, уже изрядно пьяный.

— Мне ехать далеко, — спокойно ответила я, пытаясь обойти его.

Он преградил путь.

— Да ладно, расслабься. Выпей с нами, как в старые добрые.

Я слишком хорошо знала этот сценарий: сначала навязчивая «дружелюбность», потом публичное унижение. Больше я в это не играла.

— Нет, правда, мне пора.

Лицо Серёжи тут же посуровело, маска любезности слетела.

— Как была занудой, так и осталась. Ничего не меняется.

Я развернулась и направилась к дому. Нужно было только забрать сумку из гостиной, кивнуть родителям и исчезнуть из этого токсичного спектакля.

Но у Серёжи, похоже, были другие планы.

Чтобы попасть к двери, я должна была пройти по новой деревянной площадке вдоль бассейна. Стоило ступить на доски, я сразу почувствовала, что что-то не так. Подошвы балеток поехали, как по мылу. Я опустила взгляд и заметила едва заметный блеск на дереве.

В ту секунду я поняла, что сейчас будет, но было уже поздно.

Нога резко уехала вперёд, тело пошло назад. Я отчаянно взмахнула руками, пытаясь выровняться, но скользко было слишком — слишком намеренно. Вторая нога тоже соскользнула, и я провалилась в падение.

Время будто замедлилось. Я видела лицом, как Серёжа и его друзья смотрят на меня с каким-то ожиданием и жестоким удовольствием. Как отец отворачивается от мангала, мать замирает посреди разговора с гостями.

А потом — удар. Не о деревянные доски, как ожидалось, а о бетонный край бассейна. Поясница и затылок врезались одновременно. Вспышка боли расползлась по спине, а в голове взорвался фейерверк.

Кто-то закричал. Позже я пойму, что это была я. Мир закрутился, цвета расплылись.

Когда всё более-менее стабилизировалось, я лежала на спине и смотрела в ясное небо. Голова раскалывалась. Но страшнее было другое: я не чувствовала ничего ниже пояса.

— Помогите, — прохрипела я, с трудом ловя воздух. — Пожалуйста. Я не чувствую ног.

Первым в поле зрения оказался Серёжа. Он навис надо мной — и, к моему ужасу, улыбался.

— Ну ты даёшь. Прямо как в кино упала, — съязвил он.

Он обернулся к друзьям:

— Всегда была актрисой.

Я попыталась приподняться, но тело не слушалось. Руки ещё двигались, но стоило попытаться шевельнуть ногами — ничего. Ни ответа, ни ощущения. Только пустота.

— Я серьёзно, — голос стал громче, сорвался на визг. — Что-то не так. Я не чувствую ног. Кажется, я сильно ударилась спиной.

Серёжа закатил глаза, всё ещё уверенный, что это спектакль.

— Перестань позориться. Вставай.

— Я не могу встать, — теперь я уже рыдала. — Пожалуйста, вызовите скорую. Мне по-настоящему плохо.

К этому моменту вокруг собралась толпа. На лицах — неловкость, любопытство, нерешительность, но никто не шевелился. Они ориентировались на Серёжу: если он смеётся, значит, и это — шутка.

Отец протиснулся вперёд, раздражённый, недовольный.

— Что тут опять? Аня, почему ты лежишь? — спросил он тоном, будто застал меня за чем-то неприличным.

— Папа, — я всхлипнула, цепляясь за надежду, что он хоть сейчас отнесётся серьёзно. — Я поскользнулась и упала. Ударилась спиной о край. Я не чувствую ног. Мне нужна больница.

Я ждала тревоги, решения, быстрых действий.

Вместо этого услышала презрительный смешок.

— Да брось. Настил делала проверенная бригада, там всё идеально. — Он махнул рукой. — Встань, пройдись, хватит устраивать спектакль. Ты на дне рождения у брата, а не на сцене театра.

Слова ударили не хуже бетона. Даже сейчас, когда я не могла пошевелиться, мою боль снова объявили «истерикой».

— Дима, может, хоть помочь ей подняться? — вмешалась мать, но её интерес был направлен не на меня. — Люди же смотрят.

— Я не могу встать, — повторила я, уже задыхаясь от страха. — Вызовите скорую. Пожалуйста, мама, папа. Мне очень плохо.

Мать наклонилась и процедила мне в лицо:

— Аня Матвеева, прекрати. Ты всегда завидовала брату, но это уже слишком. Ты реально решила испортить ему праздник?

Я не верила собственным ушам. Боль в спине усиливалась, по мере того как проходил шок. Голова пульсировала, меня мутило.

— Меня сейчас вырвет, — прошептала я, отворачивая лицо.

— Она, видно, напилась, — громко сказал Серёжа кому-то. — Типичная Аня, двух глотков не выдерживает.

Я не выпила ни капли, но факты в нашей семье никогда не мешали их удобной версии реальности.

Солнце беспощадно палило в лицо, от жары тошнота только росла. Пальцы рук начали странно покалывать, а тело словно уходило куда-то в холодную яму. Я понимала: это может быть шок или внутреннее кровотечение.

— Пожалуйста, — прошептала я уже еле слышно. — Мне нужна помощь.

Отец вернулся к мангалу, как будто ничего не происходит. Мать оправдывалась перед гостями, рассказывая, что я «всегда такая эмоциональная» и им не стоит обращать внимания. Серёжа ушёл обратно к друзьям, которые обсуждали, кто первый прокатится на новом гидроцикле.

Я лежала одна, неподвижная, в ужасной боли, окружённая людьми, которые делали вид, что меня нет. Это предательство ранило глубже любой травмы.

И тут, сквозь гул в голове, я услышала чей-то уверенный женский голос:

— Простите, я медсестра приёмного отделения. Пропустите меня, пожалуйста.

Толпа расступилась, и рядом присела женщина, которую я никогда раньше не видела. У неё были внимательные глаза и уверенные руки. Она взяла меня за запястье, проверила пульс.

— Привет, Аня. Я Рита, работаю в приёмном покое городской больницы. Скажи, как тебя зовут?

— Аня… — зубы стучали, хотя было жарко. — Мне холодно.

— Хорошо, Аня, главное — не двигайся. Сможешь рассказать, что случилось?

Я кратко объяснила: скользкий настил, падение, удар о бетон, сразу после — полная потеря чувствительности в ногах. По мере моего рассказа выражение её лица оставалось спокойным, но глаза становились всё тревожнее.

— Сейчас я проверю кое-что, но тебе нужно лежать как есть, никуда не поворачиваясь. Ладно?

Она аккуратно нажимала на разные участки ног, спрашивая, чувствую ли я давление. Нет. Просила попытаться пошевелить пальцами ног. Ничего.

— Я вызываю скорую, — решительно сказала она, доставая телефон.

— Это ни к чему, — тут же вмешалась мать, снова появляясь рядом. — Она просто слишком всё близко к сердцу принимает. Сейчас успокоится.

Рита посмотрела на неё так, что даже мне стало чуть легче.

— Ваша дочь демонстрирует признаки травмы спинного мозга, — отчеканила она. — Любое неправильное движение может сделать повреждение необратимым. Ей нужна срочная медицинская помощь.

На лице матери впервые за всё время мелькнул настоящий страх.

— Травма спинного мозга? Да вы что, она просто поскользнулась…

— Падения — одна из самых частых причин таких травм, — спокойно ответила Рита, уже набирая номер. — И, судя по всему, удар о бетон был сильный.

Пока она разговаривала с диспетчером, описывая моё состояние и адрес, я увидела, как к нам подрагивающим шагом подходит отец. И впервые на его лице вместо раздражения появилось что-то похожее на тревогу. Кажется, до него начало доходить, что это не спектакль.

— Как это вообще произошло? — спросил он, обводя взглядом настил, очевидно, в поисках кого угодно, кроме себя.

Сквозь туман боли я прошептала:

— Настил был скользкий, как будто его маслом вымазали…

Отец нахмурился.

— Ерунда. Вчера его только покрыли защитным составом, там всё должно быть безопасно.

Но Рита уже трогала доски рядом с тем местом, где я упала. Провела пальцами, затем потерла их.

— Это не вода, — голос стал жёстче. — Похоже на масло или какую-то смазку.

Все одновременно посмотрели на Серёжу, который снова подошёл посмотреть, что происходит. Лицо, раскрасневшееся от алкоголя, резко побледнело.

— Это же просто шутка была, — пробормотал он, избегая взгляда. — Ну, я чуть-чуть полил пару досок отцовским маслом для настила. Хотел, чтобы она поскользнулась и бухнулась в бассейн. Я не думал…

Он осёкся. Видимо, до него дошло, что он натворил.

Тишина стала густой. Лёжа неподвижно, я смотрела на их лица и понимала: вот она, голая правда о моей семье. Привычная жестокость, о которой мы никогда не говорили вслух. Готовность не видеть очевидное, лишь бы не портить картинку. Готовность защищать Серёжу в любой ситуации.

Но на этот раз отмахнуться не получится.

Вдалеке завыли сирены.

Сирены приближались, прорезая застывшую в дворе тишину. Рита всё это время была рядом, следила за пульсом, разговаривала со мной, не давая сознанию «уплыть».

— Дыши ровнее, Аня, — мягко говорила она. — Сейчас приедут, всё сделают как надо. Думаем только о дыхании.

Я пыталась, но паника накатывала волнами. Пустота вместо ног казалась страшнее любой боли. Каждое вдох-выдох отдавалось в спине огнём, а тошнота накатывала так, что хотелось провалиться в небытие.

Гости постепенно рассосались. Кто-то уже уходил, не желая иметь отношение к этому кошмару. Кто-то смотрел издалека, словно это была сцена из фильма.

Мать металась рядом, поправляя платье, волосы — срывая нервное напряжение на мелочах.

— Вы точно уверены, что скорая прям необходима? — в который раз спросила она Риту. — Может, мы сами отвезём её, ну, в частную клинику…

— Абсолютно уверена, — Рита даже не посмотрела на неё. — Её нужно зафиксировать, а не шевелить как попало. Любая тряска может усугубить травму.

Отец вышел к воротам встречать бригаду. Серёжа стоял неподалёку, как будто прирос, — то ли хотел подойти, то ли боялся.

Скорая приехала быстро. Две женщины и мужчина в форме, каталка, укладка. Рита коротко и по существу пересказала, что произошло, какие симптомы, какие были мои жалобы.

Старшая, на бейджике — Светлана, присела рядом.

— Аня, здравствуй. Я Светлана, фельдшер. Мы сейчас аккуратно тебя осмотрим и отвезём в больницу. Скажи, где сильнее всего болит?

— Поясница… и голова. Но я не чувствую ничего ниже пояса, — выдавила я.

Она кивнула, записала что-то в карточку.

— Мы наденем воротник на шею, чтобы зафиксировать её, а потом очень аккуратно переложим тебя на щит. Самое важное — не пытаться помогать нам и не двигаться. Ладно?

Пока они работали, она задавала вопросы: теряла ли я сознание, как упала, были ли подобные травмы раньше. Рита добавляла детали про отсутствие чувствительности и рефлексов.

И тут Светлана задала вопрос, после которого всё окончательно перестало быть «семейным делом».

— Поверхность, на которой вы упали, сама по себе скользкая или там было что-то разлитое?

Я открыла рот, но Рита опередила:

— На досках масло. Какой-то состав, явно вылитый нарочно. Брат признавался, что плеснул маслом из банки ради «прикола».

Светлана замерла на секунду, потом подняла глаза.

— То есть скользкое покрытие создали специально? — уточнила она уже гораздо более официальным тоном.

— Да, — твёрдо подтвердила Рита. — Он говорил, что хотел, чтобы сестра «немного поскользнулась и упала в бассейн».

Фельдшеры переглянулись. Светлана посмотрела на Серёжу, стоявшего в стороне.

— Молодой человек, это правда? — спросила она.

Серёжа растерянно передвинулся с ноги на ногу.

— Я… ну… да, я мазанул немного. Но это же шутка была, я не думал…

Лицо Светланы стало каменным. Она кивнула напарнику:

— Посмотри настил, зафиксируй, что там, — тихо распорядилась она.

Пока второй фельдшер фотографировал доски и собирал образец, меня аккуратно перекатили на щит. Даже при всей аккуратности от боли потемнело в глазах, я закричала.

— Знаю, больно, — тихо сказала Светлана. — Сейчас поставим обезболивающее, станет легче.

Когда меня закрепили на щите и переложили на каталку, они подключили аппаратуру, поставили капельницу, надели кислородную маску.

— Давление низкое, пульс частый, — пробормотала Светлана. — Надо ехать.

Мать наконец сорвалась:

— С ней всё будет в порядке? — голос дрожал.

— У неё тяжёлая травма позвоночника, — честно ответила Светлана. — Мы делаем всё возможное, но чем быстрее она будет в травмоцентре, тем лучше прогноз.

Когда каталку повезли к машине, второй фельдшер вернулся.

— Масло на настиле есть. Сфотографировал, образец взял, — тихо сказал он Светлане.

— Тогда вызываю полицию, — так же спокойно ответила она.

— Полицию?! — взорвался отец, подбегая. — Зачем? Это несчастный случай.

— У нас есть сознательное создание опасной ситуации, — холодно ответила Светлана. — Плюс показания о том, что после травмы ей в течение какого-то времени отказывали в помощи. Это уже не «несчастный случай».

— Да вы… — начал отец, но я прошептала через маску:

— Пап, пожалуйста. Просто дайте им сделать свою работу.

Он замолчал.

Светлана передала по рации запрос наряда полиции, а затем повернулась ко мне:

— Аня, мы поедем сейчас. В дороге может потрясывать, но мы постараемся, чтобы тебе было максимально комфортно.

Меня закатили в машину. Через открытые двери я в последний раз увидела своё семейство. Отец спорил с фельдшером, размахивая руками. Мать стояла, обхватив себя руками, как будто замёрзла. Серёжа вцепился взглядом в каталку, но не подошёл.

И ещё — мигалка подъехавшей патрульной машины у ворот.

На секунду поверх боли и страха поднялось странное чувство: меня наконец-то воспринимают всерьёз. Кто-то, кроме меня самой, видит, что мне плохо и что это не «истерика».

Скорая тронулась. Укол действовал, боль слегка отступила, я закрыла глаза и провалилась в темноту.

Я очнулась от звука мониторов и запаха больницы. Несколько секунд не понимала, где я и что происходит. Потом вспышками вернулись картины: падение, сирены, полиция.

Молодой медбрат заметил, что я открыла глаза, и подошёл.

— Доброе утро, Аня. Я Карлос, медбрат. Вы в городской клинической больнице. Помните, что случилось?

— Я упала… у брата на дне рождения, — голос был хриплый. — Ноги не чувствовала…

Он кивнул.

— Всё верно. Вы то приходили в себя, то снова засыпали почти двенадцать часов. Сейчас придёт врач, всё объяснит. Воды хотите?

Он поднёс трубочку к губам, я сделала несколько маленьких глотков. Даже от этого движения в спине кольнуло болью.

— Что со мной? — спросила я, едва справляясь с паникой. — Я всё ещё не чувствую ног?

Карлос взглянул на меня сочувственно.

— Доктор лучше всё расскажет. Она уже идёт. Постарайтесь пока не волноваться.

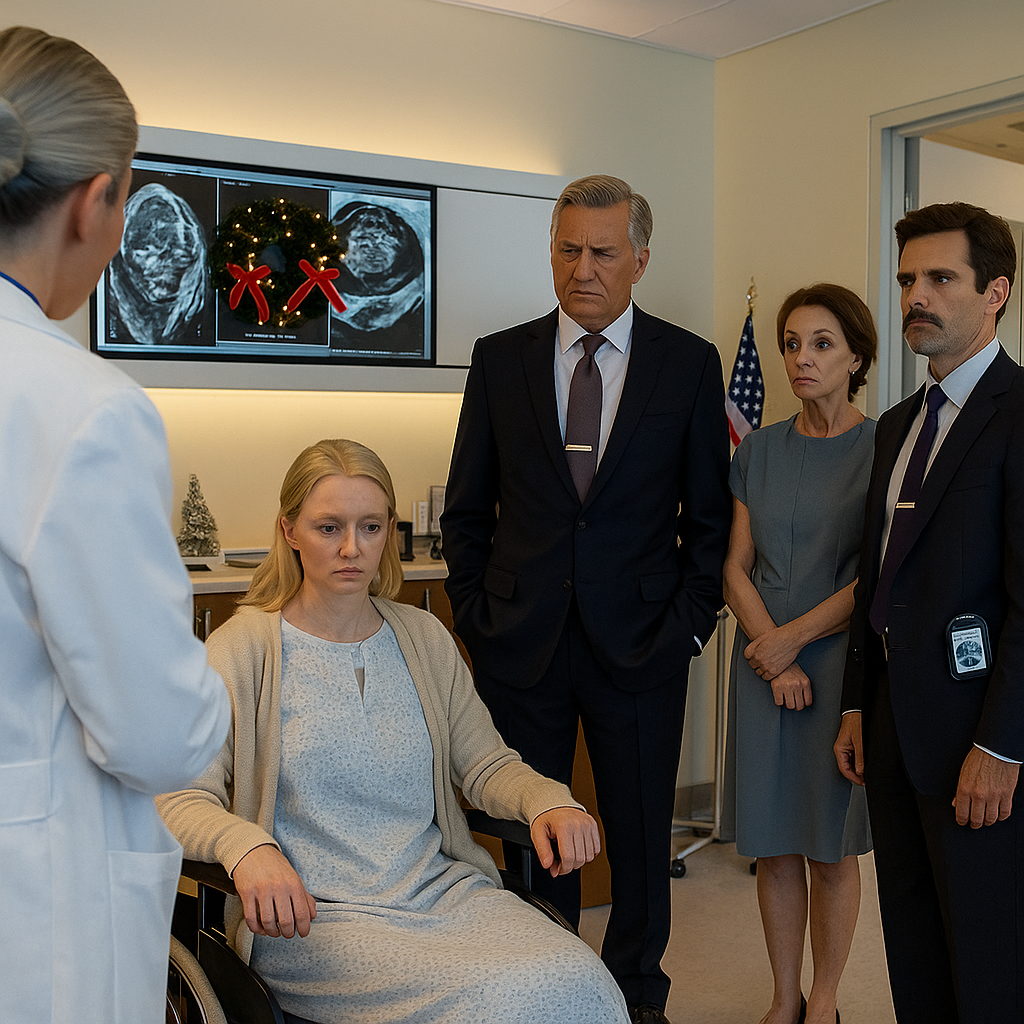

Через минуту в палату вошла женщина лет пятидесяти в белом халате. Седые пряди в аккуратном пучке, внимательный взгляд.

— Здравствуйте, Аня. Я Марина Сергеевна, нейрохирург, которая вас оперировала. Как вы себя чувствуете?

— Честно? Страшно, — выдохнула я. — И больно. Что со мной? Почему я не чувствую ног?

Она села на стул рядом.

— При падении вы получили тяжёлую травму позвоночника в области перехода грудного отдела в поясничный. Сломали два позвонка, и фрагменты сильно сдавили спинной мозг, — спокойно объяснила она.

Она показала снимки МРТ, выделяя повреждённые места.

— Мы сделали срочную операцию, убрали костные осколки, освободили спинной мозг от давления и укрепили позвоночник металлоконструкцией.

— Я смогу ходить? — вопрос, который жёг меня всё это время, вырвался сам.

Она не стала ни обещать чудес, ни отбирать надежду.

— Повреждения серьёзные, но спинной мозг у вас повреждён не полностью, — сказала она. — Это важно. У вас есть шансы на частичное восстановление функций, но какие именно — станет ясно только со временем.

Она объяснила, что в ближайшие недели и месяцы будет видно, что вернётся — чувствительность, сила, контроль. Кому-то с похожими травмами удаётся встать с ходунками или костылями, кто-то остаётся в кресле, но получает частичные функции.

— Очень многое будет зависеть от реабилитации и вашего упорства, — добавила она.

— То есть сейчас я… парализована? — слова давались с трудом.

— Сейчас — да, у вас парапарез, — аккуратно подтвердила она. — Паралич нижней части тела. Как долго это продлится и что именно удастся восстановить, мы будем понимать постепенно.

Эта реальность накрыла, как бетонная плита. Вчера я пришла на праздник на своих ногах. Сегодня лежала и слушала, как говорят о металлических конструкциях в моём позвоночнике. Всё — из-за «шутки» брата и потому, что мои близкие не поверили мне сразу.

— Есть ещё один момент, который надо обсудить, — голос Марины Сергеевны стал чуть строже. — Обстоятельства вашей травмы заинтересовали полицию. В коридоре вас ждут две сотрудницы, хотят поговорить, когда вы будете готовы.

Я ненадолго закрыла глаза.

— Брат поливал настил маслом, — выдохнула я. — Сам признался. Хотел, чтобы я поскользнулась «для прикола».

— Да, — кивнула она. — Об этом нам уже рассказывали фельдшеры. И ещё — о том, что вам какое-то время после падения отказывали в вызове скорой, несмотря на ваши жалобы на отсутствие чувствительности.

— Родители не верили, что мне больно, — горько сказала я. — Кричали, чтобы я «перестала истерить» и не портила праздник.

На мгновение в её глазах мелькнуло что-то вроде злости.

— При подозрении на травму спинного мозга счёт идёт на минуты. Любая задержка может ухудшить прогноз, — тихо сказала она.

— То есть… если бы они сразу вызвали скорую, всё могло быть не так плохо? — спросила я, чувствуя, как всё внутри сжимается.

— Точно сказать нельзя, — честно ответила она. — Но в целом — да, чем раньше пациент с такой травмой попадает на операционный стол, тем выше шансы на лучшее восстановление.

Слёзы сами потекли по щекам. Сама травма уже была ужасом. Но мысль о том, что часть последствий — из-за их привычного «да перестань ты драматизировать», ранила особенно.

— Вы готовы поговорить с полицией сейчас или хотите отдохнуть? — мягко спросила она.

— Пускай заходят, — решила я. — Я хочу, чтобы они знали всё.

Она кивнула и вышла. Карлос поправил подушку, помог вытереть слёзы.

В палату вошли две женщины: одна постарше, с жёстким, но не злым взглядом, другая помоложе с блокнотом.

— Аня, здравствуйте. Я следователь Султанова, это оперуполномоченная Чен, — представилась старшая. — Нам нужно задать вам несколько вопросов о том, что произошло.

Я по шагам рассказала: приезд, поведение Серёжи, скользкий настил, падение, полную потерю чувствительности, реакцию семьи, вмешательство Риты.

— То есть, — уточнила Султанова, — после падения вы несколько раз говорили, что не чувствуете ног и просили вызвать скорую, но ваши родители отказывали?

— Да. Они говорили, что я истерю и пытаюсь испортить праздник.

— А ваш брат прямо сказал, что намазал доски маслом? — спросила Чен.

— Сказал: «Это же просто шутка была». И что хотел, чтобы я «чуть поскользнулась и плюхнулась в бассейн».

Султанова кивнула.

— Мы уже опросили свидетелей, — сообщила она. — Риту, фельдшеров, нескольких гостей. Настил осмотрен, экспертиза подтвердила масло.

Она чуть помолчала и продолжила:

— Ваш брат, Сергей Матвеев, задержан по подозрению в причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности. В отношении родителей проводится проверка по статье о неисполнении обязанностей по воспитанию и оставлении в опасности.

Меня как будто окатили холодной водой.

— Они могут сесть в тюрьму? — прошептала я.

— Решать суду, — ответила она. — Но ситуация серьёзная.

Они задали ещё несколько уточняющих вопросов, поблагодарили за откровенность и ушли.

Я осталась одна с новой реальностью. Моё тело меня подвело. Моя семья — тем более. И теперь всё это перерастало в уголовные дела.

Никто из родных не звонил и не приезжал. Я не знала, запрещено ли им это по совету адвокатов или они, как всегда, просто спрятались от ответственности.

Вечером ко мне пришёл социальный работник Марк. Он объяснил, что будет помогать организовать лечение и реабилитацию, рассказывать про пособия, льготы, изменения в быту.

— Впереди долгий путь, — честно сказал он. — Сначала стационар, потом реабилитационный центр, дальше — амбулаторное лечение. Вам понадобится переделать жильё, продумать, как вы будете жить и работать.

— Я живу одна, — ответила я. — Квартира в старом доме без лифта, работа в школе, целый день на ногах…

Он понимательно кивнул.

— Это всё решаемо, но поэтапно. Вы не одна, мы поможем.

В ту ночь я плакала долго. По утраченной прежней жизни. По тем, кого считала семьёй. По той себе, которая ещё вчера могла в любой момент просто встать и уйти.

Но где-то глубоко внутри нащупывался крошечный огонёк. Я выжила рядом с ними столько лет. Значит, справлюсь и сейчас. И на этот раз их действия наконец-то не останутся без последствий.

Следующие недели слились в один длинный день из процедур, уколов и первых шагов реабилитации. В стационаре я провела две недели. За это время стало понятнее, что именно повреждено.

Марина Сергеевна объяснила, что операция прошла успешно, но часть нервных путей всё равно пострадала.

— У вас сохраняется некоторая чувствительность в бёдрах, — говорила она, проверяя рефлексы. — Это хороший знак. Но ниже колен мышечная сила почти нулевая.

Пальцы ног всё так же не шевелились по моей воле. Иногда возникало странное покалывание — врачи радовались: значит, что-то «просыпается».

Физически было тяжело, но юридическая сторона добавила ещё один слой стресса. Через десять дней ко мне пришла женщина лет сорока, строгая, но внимательная.

— Я Лариса Журавлёва, помощник прокурора, — представилась она. — Хочу объяснить, как идёт дело.

Она рассказала, что по результатам проверки против Серёжи возбудили уголовное дело. Ему грозило до нескольких лет лишения свободы. Родителей могли привлечь за оставление в опасности и ненадлежащее исполнение родительских обязанностей.

— Кроме уголовного дела, вы имеете право подать гражданский иск о возмещении вреда, — добавила она. — Лечение, потеря заработка, уход, адаптация жилья — всё это огромные деньги.

Одна мысль об этом вызывала у меня внутренний протест. Судиться с собственными родителями — даже после всего — казалось чем-то немыслимым. Но реальность была жёсткой: впереди — годы лечения и постоянных расходов.

Лариса познакомила меня с адвокатом Михаилом Гринбергом, который специализировался на таких делах. Он пришёл на следующий день, внимательно выслушал и просмотрел бумаги.

— С юридической точки зрения дело очень сильное, — сказал он. — Ваш брат сознательно создал опасную ситуацию. Родители проигнорировали явный сигнал о тяжёлой травме. Страховка дома покроет часть расходов, но с учётом тяжести последствий, имеет смысл требовать дополнительные выплаты.

— Я не хочу мстить, — сразу сказала я.

— Это не месть, — спокойно ответил он. — Это вопрос того, как вы будете жить дальше.

Я согласилась. Подписала доверенность. Внутри всё переворачивалось, но я понимала: выбора нет.

Через две недели меня перевели в специализированный реабилитационный центр. Современное оборудование, палаты, залы ЛФК.

Моим основным инструктором стал Дима — физический терапевт, худощавый, упёртый и одновременно очень поддерживающий.

— Наша задача — выжать максимум из того, что у вас осталось, — сказал он на первом занятии. — И научить вас быть максимально независимой в текущем состоянии.

Утром — два часа ЛФК: укрепление мышц корпуса, руки, попытки «подключить» ноги. Потом — тренировки пересадки с кровати в кресло и обратно.

Днём — занятия с эрготерапевтом: как одеваться, готовить, умываться, сидя в кресле, как пользоваться поручнями и вспомогательными устройствами.

Были и групповые занятия. Там я познакомилась с людьми, которые были «в этой системе» гораздо дольше.

Одна из них, Таня, получила похожую травму в аварии два года назад. Она ходила в ортезах и на костылях небольшие расстояния, но в повседневной жизни пользовалась коляской.

— Сначала кажется, что жизнь закончилась, — честно сказала она как-то вечером. — Потом понимаешь, что она просто стала другой. Не легче, но и не полностью чёрной.

Её слова неожиданно успокаивали. Там, где я видела только тупик, другие находили повороты.

Дни были разными. Иногда казалось, что есть прогресс — удавалось чуть дольше стоять в параллельных брусьях или появлялось новое ощущение в стопе. В другие дни накатывали боли, усталость, спазмы, и хотелось всё бросить.

О семье я слышала только от адвоката. Он приходил раз в пару недель и рассказывал, как идут дела. Серёжа признал вину и пошёл на сделку со следствием. Родителям грозили условные сроки и исправительные работы.

Никто из них мне не писал и не звонил. Их молчание всё так же говорило громче любых слов.

Зато коллеги по школе и друзья держались за меня, как за свою. Они приходили с едой, приносили книги, помогали отвлечься разговорами ни о чём. Кто-то организовал сбор средств на лечение — я узнала об этом постфактум.

Через три месяца уголовное дело подошло к концу. Михаил принёс новости.

— Суд утвердил соглашение. Сергею — два года колонии-поселения и ещё три условно, — сказал он. — Родителям — условные сроки и обязательные работы плюс обязательная психологическая программа.

Гражданский иск тянулся дольше. Михаил собирал справки, заключения, чеки. Вызывали экспертов, считали ущерб. В итоге родители согласились на мировое: страховая выплатила максимум по полису, они продали дом и часть накоплений, чтобы выплатить остальное.

Это были большие деньги. Хватило закрыть долги за операцию и реабилитацию, переоборудовать жильё, создать небольшой фонд на будущее. Но никакая сумма не могла вернуть мне ноги или детство.

Через восемь месяцев после травмы врачи говорили, что я делаю «невероятные успехи». Я снова почувствовала часть ног, мышцы бёдер чуть окрепли. С ортезами и ходунками я могла пройти несколько метров по залу.

Это была не та лёгкая походка, о которой я скучала по ночам, но это были мои шаги. На колёсах я тоже научилась маневрировать так, что могла сама заехать в лифт, повернуться на кухне, выйти во двор.

Меня выписали из стационара в новую жизнь. Мою старую квартиру сменил небольшой, но удобный вариант на первом этаже дома с пандусом. В ванной поставили поручни, в дверях убрали пороги. Несколько часов в день ко мне приходила помощница, остальное я старалась делать сама.

Работа тоже изменилась. Вернуться к классу из двадцати детей, бегущих во все стороны, я не могла. Но районный отдел образования предложил мне место методиста: работать с программами, консультировать учителей. Основная часть — из дома, иногда — выезды в школы.

Параллельно я продолжала заниматься с психологом — теперь уже онлайн. Клара, мой терапевт, помогала собирать по кусочкам внутреннюю картину мира, которая рухнула не меньше, чем позвоночник.

— То, что с вами произошло, — не только про падение, — говорила она. — Это кульминация всего, что происходило с детства.

С её помощью я постепенно перестала винить себя за чужую жестокость. Осознала, что роль «вечной истерички» и «проблемной дочери» была навязана мне другими. Что то, что они делали, называется насилием, даже если никто не поднимал руку.

— Ты вправе больше не пускать их в свою жизнь, даже если они захотят вернуться, — однажды сказала она. — Твоя ценность не зависит от их признания.

Спустя примерно год после травмы я получила письмо. От Серёжи. Пожёлтый конверт из колонии, аккуратный почерк.

Три дня я просто смотрела на него, не решаясь открыть. Потом всё-таки вскрыла.

Это было долгое признание. Он писал о том, как впервые оказался один, без привычной поддержки и оправданий. Как на обязательной терапии его заставляли смотреть в глаза тому, что он творил. Что он не ждёт от меня прощения и не надеется на контакт, но хочет хотя бы раз в жизни честно сказать: «Прости. Ты ничего этого не заслужила».

Я прочитала письмо несколько раз. Слёзы выступили на глазах не от умиления, а от того, как поздно всё это прозвучало. Я не знала, захочу ли когда-то с ним увидеться. Но признание того, что я не «придумывала», имело значение.

Родители не писали. Через знакомых я слышала, что они переехали куда-то на юг, в небольшую квартиру, жалуясь соседям на «трагедию, которая случилась с дочерью». В их версии, я, конечно, просто «несчастно упала».

Но их история больше не определяла мою.

За два года после падения моя жизнь изменилась до неузнаваемости. Я жила уже в другой квартире, ездила на машине с ручным управлением, работала в гибком графике.

Физически становилось то лучше, то хуже. Бывали дни, когда я легко пересаживалась из машины в кресло и могла пройтись по квартире с костылями. А бывало, что спастика крутила ноги так, что хотелось выть.

Но главное изменение было внутри. Я перестала видеть себя исключительно жертвой.

Полгода назад я стала волонтёром в организации, помогающей людям с травмой спинного мозга. Дважды в неделю я ездала в тот же реабилитационный центр, где сама проходила лечение. Сидела рядом с теми, кто только очнулся в новой реальности, и рассказывала, что «после» жизнь не заканчивается.

— Легче не становится, — честно говорила я. — Но ты становишься другой. Сильнее. И найдёшь тех, кто тебя увидит по-настоящему.

Там же я познакомилась с Тимуром — физиотерапевтом, который работал с новыми пациентами. Сначала мы просто перетекали из рабочих тем в личные в кафетерии. Потом он стал заезжать ко мне помочь с упражнениями, ну а дальше всё как-то само.

С ним я впервые почувствовала, как это — когда тебя не жалеют свысока, но и не игнорируют твои ограничения. Когда на тебя смотрят целиком, а не через призму «инвалидности» или «драмы».

Серёжина колония закончилась четыре месяца назад. Он снова написал. Коротко: живёт пока у знакомых, работает где придётся, продолжает терапию. Попросил: «Если когда-нибудь будешь готова, я бы хотел увидеться и сказать всё лично. Но решение — за тобой».

Я положила письмо в папку. Возможно, когда-нибудь. Возможно, нет.

Родители жили своей жизнью. Иногда через дальних родственников доходили слухи, что они рассказывают всем вокруг, какие они «бедные родители тяжело больной дочери».

Но их версия меня больше не цепляла. Я наконец-то поняла: чтобы мои чувства были настоящими, им не нужна их подпись.

Это знание освободило.

Я также поняла, что семья — это не только те, с кем у тебя общая фамилия. Это те, кто остаётся, когда всё рушится. Те, кто действительно приходит, а не просто «сочувствует на словах».

Моими стали люди, которых я ещё пару лет назад даже не знала. Светлана из скорой, которая настояла на правильной транспортировке. Рита, которая первая сказала: «Я вам верю». Дима, заставлявший меня до изнеможения делать эти глупые на вид упражнения, благодаря которым я смогла хоть немного встать. Клара, вытаскивавшая меня из чувства вины. Тимур, который просто был рядом и не боялся ни слёз, ни злости.

С ними я впервые по-настоящему ощутила, как это — когда тебе верят. Когда на фразу «мне больно» не отвечают: «Перестань драматизировать», а спрашивают — чем помочь.

Недавно я закончила магистратуру по психологии образования с уклоном в работу с травмой. Со следующего учебного года запускаю в районе программу для учителей — учу их замечать детей, чьи истории похожи на мою. Тех, кого дома не слышат, кому говорят, что их боль — «выдумка».

Это мой способ придать смысл тому, что со мной случилось. Если чья-то жизнь станет немного легче, значит, всё это было не совсем зря.

Моя травма останется со мной навсегда. Металл в спине, шрамы, таблетки, расписание процедур. Но она больше не единственный пункт в описании меня самой.

Иногда, сидя вечером на кухне, я ловлю себя на том, что я… счастлива. Не в том наивном смысле, будто ничего не случилось. А в том новом — когда в жизнь входят люди, смысл, любимое дело, а прошлое становится частью большой картины, а не чёрной дырой.

Конечно, бывают ночи, когда страх и злость возвращаются. Когда я вспоминаю, как отец кричал: «Встань и пройдись», а я лежала, не чувствуя половину тела. Когда думаю о том, сколько раз до этого я пыталась объяснить им свою боль — и каждый раз слышала: «хватит придумывать».

Но теперь я знаю, что в такие моменты можно позвонить друзьям, написать в чат ребятам из реабилитации, обнять Тимура и просто сказать: «Мне сейчас очень плохо». И никто не ответит: «Ты слишком драматизируешь».

Если вы смотрите это видео и узнаёте себя в моих словах — если ваши чувства снова и снова обесценивают, если вам повторяют, что вы «слишком чувствительны», — знайте: вы не сумасшедшие и не «слишком». Ваша боль настоящая. И в мире есть люди, которые смогут вас услышать.

Было ли в вашей жизни так, что вы говорили: «Мне плохо», а вам отвечали: «Не выдумывай», — а потом оказывалось, что вы были правы с самого начала? Как вы научились доверять себе, когда вокруг никто вам не верил?

Напишите об этом в комментариях. Возможно, именно ваша история поможет кому-то сделать первый шаг к себе. Если то, что я рассказала, откликнулось — поставьте лайк, подпишитесь и поделитесь этим видео с теми, кому оно может быть нужно.

Спасибо, что дослушали мою историю до конца. Помните: путь к себе никогда не бывает прямой линией. Но он всегда возможен.

![]()